仏式の葬儀で大切なことは、大きく二つあります。

① 故人様に戒名を授けること

② 故人様をお釈迦様のもとへ導くこと

この②にあたるものが「引導法語」です。

ことわざでも「引導を渡す」という言葉が使われますが、本来の意味は「相手に終わりを認めさせる」ことです。葬儀においての引導法語は、故人様の生きた証を称え、その功績や趣味、経歴などを交えて激励の言葉を捧げながら、この世とあの世を静かに切り離していく儀式です。

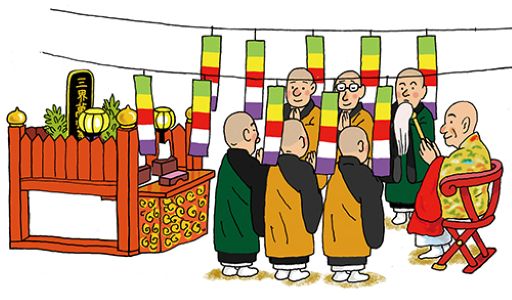

「一字関」で気合を込めて読み上げるその言葉は、ただの形式ではなく、故人様との最期の対話でもあります。点火の松明の儀式や、導師が払子(ほっす)を振る所作も、導師の声があの世まで届くよう願いを込めたものです。※絵の真ん中座っている僧侶が持っている白い毛の棒が払子と言います。

私は引導法語をお唱えする際に、戒名だけではなく、故人様の趣味や特技、歩まれた人生についても積極的に語るよう心がけています。事前にご遺族から故人様のことを丁寧に伺い、その思いを引導法語に込めて届けます。

ある日、故人様が熱心な阪神タイガースのファンだったことを引導法語に取り入れて読み上げたところ、施主様は「父の記憶が鮮明に蘇った」と涙ながらに話されました。型どおりの儀式ではなく、個人を偲ぶ時間としての引導法語が、ご遺族の癒しにつながった瞬間でした。

葬儀にはある程度の形式があるかもしれませんが、私は「参列者の悲しみと、どう向き合えばよいか」を常に考え続けています。自分の言葉がご遺族の思いを勝手に代弁していないかと常に自問しながらも、少しでも心が和らぐ瞬間を届けられるよう、日々修行のつもりで務めさせていただいています。

合掌