お盆の時期、私は毎年いくつかのお寺に棚経の手伝いとして伺っています。このコラムでは、私がこれまでの経験を通して感じたこと、学んだことを、特定の地域や寺院名を伏せながら、僧侶としての視点で綴っていきたいと思います。

◎棚経とは

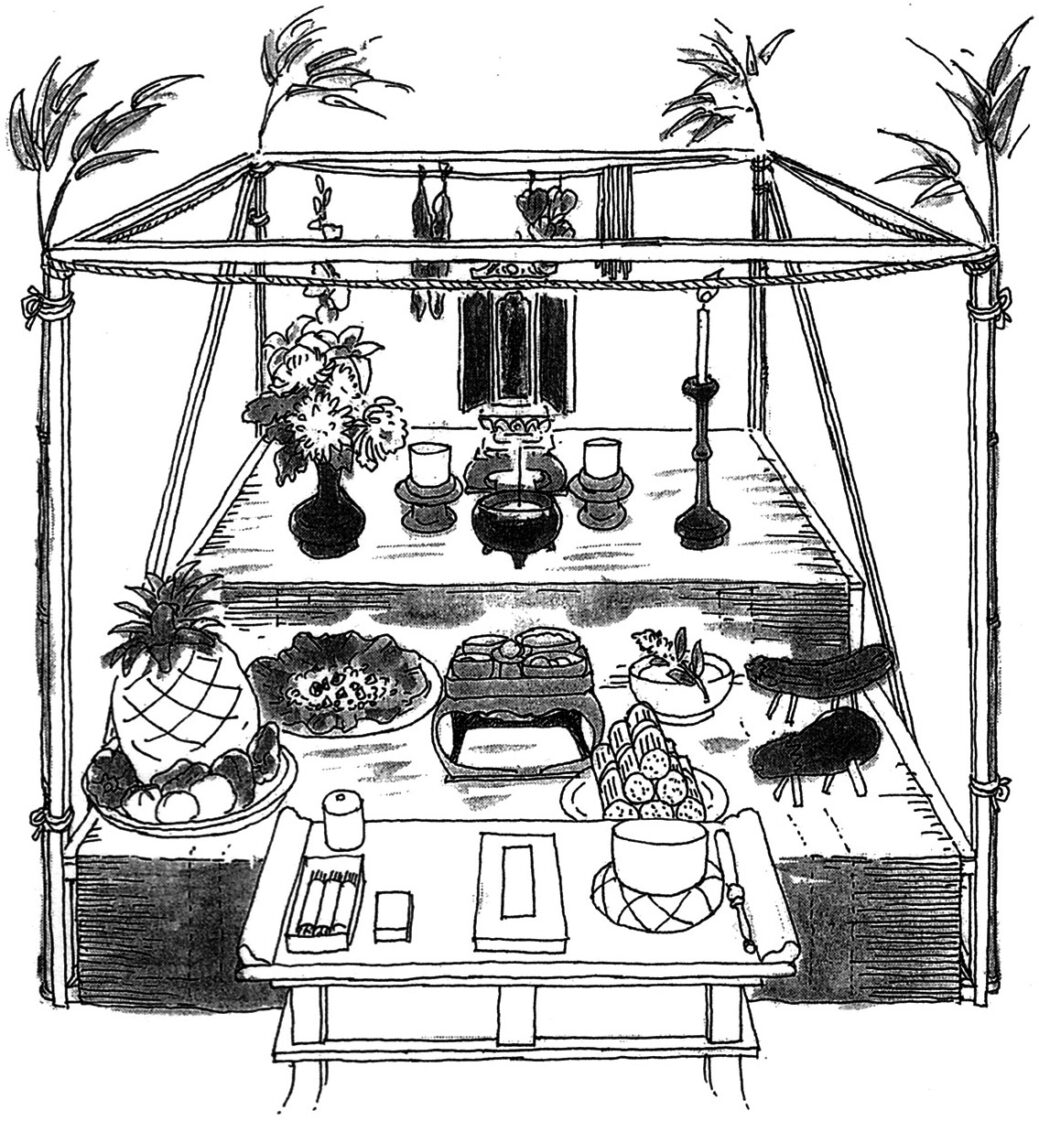

棚経とは、お盆の期間中に檀家の家々を訪問し、仏壇の前で読経を行う仏事です。ご先祖様を供養し、家族の安寧を祈る大切な行いであり、僧侶にとっても心を込めて臨むべき時間です。

◎僧侶の心得と棚経の流れ

棚経の手伝いに行く際、僧侶として心がけていることや、実際の流れを以下にまとめます。

1. 持ち物の準備

- リン、数珠、袱紗、地図、ペン、携帯電話、小銭、免許証、タオルなど

- 特に地図とペンは、訪問先の確認やメモに欠かせません。

2. 訪問時の挨拶

- 玄関で声をかける際は、必ず手伝いをしている寺院名を伝えます。

- 「○○寺から参りました」と丁寧に名乗ることで、安心感を与えます。

3.自己紹介のタイミング

- 読経の前後に簡単な自己紹介を行います。

- 初対面の方が多いため、安心していただけるよう心がけます。

4. 仏壇の準備

- ろうそくと線香に火をつける際は、「火をつけさせていただきます」と一言添えます。火気の取り扱いには十分注意します。ろうそくの火は読経が終わったら消します。

- リンや木魚は使いやすい位置に移動させるが、必ず声をかけてから行います。終わったら基の位置に戻します。

5. 読経の内容

- お経の種類や回向、戒名の読み方などは、事前に住職に確認します。

- 「先祖代々」か「戒名を個別に読むか」など、寺院ごとに異なるため注意が必要です。

6. お布施の受け取り

- 私は「謹んで本尊さまにお供えさせていただきます」と申し上げて受け取ります。

- お布施は仏様への供え物であり、報酬ではないという意識を常に持っております。

- お布施は手伝いをしている寺院のお布施ですので、管理できるように私は袱紗などにまとめておきます。お布施の封筒などには施主名を書きます。

7. 接待への対応

- お茶やお菓子を出された際は、無理せず少量いただきます。

- 「お気持ちを拝借しました」と感謝の言葉を添えます。

- お菓子はなるべく持ち帰り、胃への負担を避けます。

8. 次の訪問先の確認

- 帰り際に、次に伺う家を教えてもらうとスムーズにお参りできる努力をします。

- 地図にメモしておくと、移動時間の短縮につながります。

9. 時間配分

- 1軒あたり5分以内が理想だが、実際は10分ほどかかることもあります。

- 留守の場合は訪問時間をメモし、不在票を渡す寺院もあります。

◎おわりに

棚経は、僧侶としての所作や心配りが問われる場面でもあります。形式的な読経だけでなく、檀家の方々とのふれあいの中に、仏教の教えが息づいていると感じます。

次回は、棚経の中で印象に残ったエピソードや、檀家さんとの心温まる交流についてもご紹介できればと思います。